Henrique Beirangê

Greenpeace viajou ao sul do Amazonas para conhecer iniciativas que mostram a convivência e os desafios de se produzir na floresta amazônica

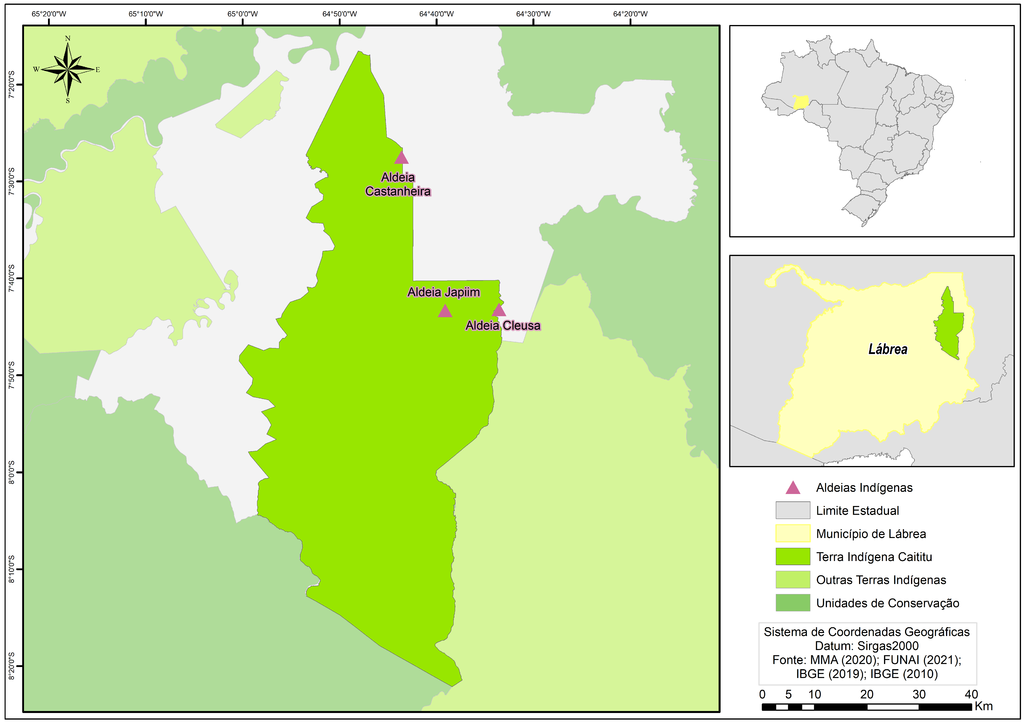

Raimundo Nonato de Oliveira é o cacique Puraka. O nome, de origem Tupi, vem de um peixe elétrico capaz de matar até um cavalo. Apesar do nome, Puraka é um homem calmo e de fala pausada. Líder de uma das 28 aldeias da Terra Indígena Caititu, em Lábrea, sul do Amazonas, ele e seu povo dão valor somente ao que é necessário e não se imaginam vivendo em outro lugar. “Nós se sente bem quando nós tamo assim. Nós se sente bem quando nós tamo na natureza”

Encravada no meio da floresta, Lábrea é a última parada da Rodovia Transamazônica, um projeto inacabado do período militar A ideia era construir uma rede de agrovilas, asfaltar a estrada e levar desenvolvimento ao norte. O projeto foi abandonado no meio da década de 70 depois de rasgar a floresta por quase 4 mil km. Com o lema “uma terra sem homens para homens sem terra”, a migração incentivada pelo governo trouxe uma massa de flagelados, principalmente do Nordeste. A promessa de uma vida melhor, no entanto, nunca chegou.

A região norte convive com baixos índices de desenvolvimento humano e violência na área rural. Não é à toa que a paz de Puraka e dos outros 4,8 mil indígenas apurinãs começou a ficar sob constante ameaça. Atualmente, a região do sul do Amazonas é a mais afetada por desmatamentos e incêndios no estado.

A área é alvo da chamada “economia da destruição”, lógica de uso da natureza de maneira predatória. Nesta ideia, primeiro cortam as árvores mais nobres para vender. Em seguida, derrubam o resto de vegetação, esperam secar e colocam fogo. Depois que a área foi “limpa”, colocam gado. Em alguns anos podem entrar com grãos, ou vendem áreas que ocuparam ilegalmente para outros fazendeiros. .

Cacique Puraka caminha de mãos dadas com a neta. © Nilmar Lage/ Greenpeace

Um ciclo sem fim. Quanto mais o mercado demanda, mais as leis são flexibilizadas, menos fiscalização acontece e mais floresta é derrubada. A engrenagem continua a todo vapor. Puraka e seu povo não agem dessa forma. Cultivam por meio da técnica chamada sistemas agroflorestais, usada pelos povos nativos há milênios. Essa técnica funciona em equilíbrio com a floresta e ajuda a recuperar o solo e a biodiversidade de áreas anteriormente degradadas, além de produzir alimentos. A produção rende mais do que eles precisam e, assim, conseguem vender o excedente em Lábrea e até para a prefeitura.

Novos tempos

Mas nem sempre foi assim. Até pouco tempo atrás, o povo Apurinã vivia essencialmente do processamento da mandioca e da cana de açúcar. Ao longo dos anos, o contato com os não-indígenas os fez perder parte de suas tradições, resgatadas agora com a reintrodução do sistema agroflorestal. “Estamos com quase 15 mil plantas, resgatando nossa terra, nosso ar puro. Pra mim foi a maior satisfação da minha vida”, conta Puraka.

Magno de Lima dos Santos, indigenista da Opan (Operação Amazônia Nativa) diz que a reintrodução da agrofloresta trouxe qualidade nutricional ao povo apurinã. “É trazer a diversidade, resgatando a cultura. Num passado muito recente, o sistema produtivo aqui estava resumido ao monocultivo de roça e a alguns pezinhos de abacaxi. Ali pelo meio, uma batata, uma coisa ou outra. Então a gente conseguiu fazer um resgate dum passado mais longo e trazer esse modelo para o presente”

A alimentação melhorou, mas a tranquilidade da Terra Indígena Caititu ainda vive sob risco. Puraka e seu povo não são ouvidos nas decisões políticas, mas sofrem seus reflexos. Embora a terra tenha sido a primeira a ser demarcada na região de Lábrea em 1991, as ameaças ao seu território nunca pararam. A área fica próxima ao perímetro urbano do município de Lábrea e nas redondezas do avanço da agropecuária que sai de Rondônia para o sul do Amazonas.

O projeto de criar um polo de agronegócio no Sul do Amazonas, que começou a ser desenhado por ruralistas em 2019 e ganhou apoio do governo Bolsonaro, se transformou numa nova frente de desmatamento, grilagem e conflitos por terra na Amazônia. A área, batizada de Amacro — iniciais de Amazonas, Acre e Rondônia —, reúne 32 municípios dos três estados e, segundo um levantamento realizado pelo Greenpeace, integra os atuais eixos de grilagem de terras na Amazônia.

Puraka teme por seu povo. “Tem um rapaz aqui (Lábrea) que diz que isso aqui é tudo dele. Ele disse que um dia ele tomar isso aqui tudinho (…) tudo que está acontecendo vai correr risco de isso um dia acontecer”. O mesmo problema é enfrentado nas aldeias Tenharim, próximo ao município de Humaitá (AM). “Tem as ameaças de invasores dos nossos territórios. Ameaças das lideranças, né? Por conta do nosso territórios tem um potencial nas florestas. Ao nosso redor tá cheio de fazendas, cheio de propriedades de latifundiárias e o nosso território tem as floresta em pé. Nós temos nossos potenciais riquezas seja natural, seja da nossa economia”, afirma Antonio Enésio Tenharim, coordenador-geral da Organização dos Povos Indígenas do Alto Madeira (Opiam).

O receio dos indígenas tem fundamento. Em 2020, o desmatamento na Amazônia foi o maior desde 2008. Um processo de destruição que deixa rastros não só mais na Amazônia. Com menos água sendo bombeada da floresta para as nuvens que vão para o Sudeste, as estiagens acabam sendo agravadas em outras regiões além da Amazônia. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Brasil teve a menor entrada de água nos reservatórios dos últimos 91 anos no período chuvoso de setembro de 2020 a março deste ano. No interior de São Paulo, 14 cidades enfrentam medidas de racionamento de água.

Beneficiamento de murumuru © Nilmar Lage/Greenpeace

A devastação para novas pastagens e grandes plantações prejudica esse cenário. A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que o agronegócio consome 70% da água doce de todo o planeta. Já o sistema agroecológico preserva a vegetação e permite que o solo se transforme em um reservatório. “Nós temos observado como a sociedade tem sido afetada pela crise hídrica. Ao desmatar as florestas estamos contribuindo para a maior frequência de eventos climáticos extremos como crises hídricas no futuro”, afirma Cristiane Mazzetti, por voz para a campanha da Amazônia do Greenpeace.

Mais obstáculos

Os problemas não param por aí. Como a principal fonte da matriz energética no país é a água, o bolso do brasileiro também acaba afetado. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou no final de agosto a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, chamada “bandeira de escassez hídrica”. A taxa tem o valor de R$14,20 por 100 kWh e passou a ser aplicada em setembro.

O modelo de “desenvolvimento” que ameaça Puraka e os apurinãs também não traz benefícios aos não-indígenas de baixa renda. A lógica da economia da destruição tem exigido custos ambientais altos e não tem levado desenvolvimento para o Norte. O Pará, estado onde o extermínio da Amazônia é mais acentuado, possui o 23º pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país, entre as 27 unidades da federação, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano. O IDH paraense é de 0,698, inferior ao do Gabão (0,703), na África.

No Senado, um projeto de lei em tramitação, conhecido como “PL da Grilagem”, pode agravar esse processo. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto flexibiliza as regras para legalização de terras invadidas, o que na prática, incentiva mais destruição. Além disso, a discussão do chamado “Marco Temporal” no STF (Supremo Tribunal Federal) ameaça o direito de territórios indígenas que não estavam ocupados antes de 1988, ano da promulgação da Constituição. Já é sabido há muitos anos que a melhor forma de proteger as florestas é assegurar os territórios dos povos tradicionais.

Caso aprovadas, essas mudanças podem piorar as estatísticas de IDH no Norte. Mas não precisava ser assim. “A Amazônia tem um enorme potencial para produzir com a floresta em pé, através de cadeiras de produtos da sociobiodiversidade que conservam a floresta ao mesmo tempo que – se bem estruturadas – geram renda e oportunidades para comunidades locais. Mas para que essas cadeias sejam fomentadas, é preciso que haja floresta conservada e direitos territoriais assegurados” , afirma a porta voz do Greenpeace, Cristiane Mazzetti

O que são as cadeias da sociobiodiversidade?

“As cadeias produtivas da biodiversidade amazônica são trabalhados pelos povos indígenas ou pelos extrativistas não indígenas, povos tradicionais dentre seus territórios utilizando práticas de manejo, como exemplos dessa produção estão o manejo pesqueiro, manejo da castanha, manejo da copaíba, manejo da andiroba, manejo de cipó”, afirma Magno.

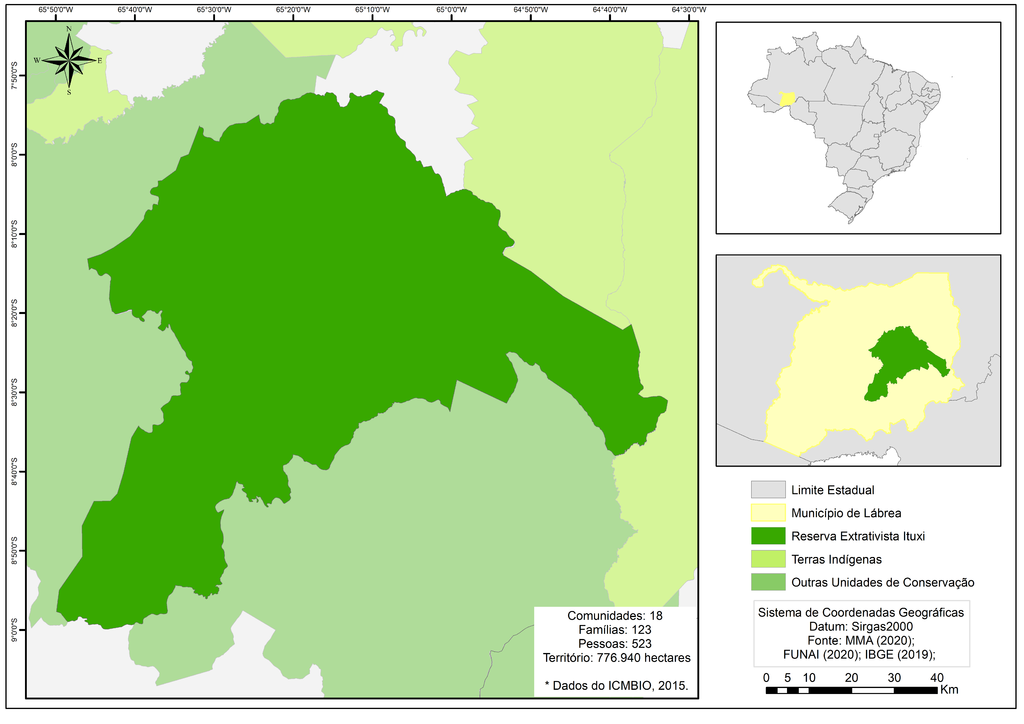

A OPAN tem atuado para a consolidação de cadeias produtivas junto à

povos da região, incluindo o manejo de pirarucu junto ao povo Paumari,

castanha na Resex Ituxi e TI Caititu, copaíba junto ao povo povo

Jamamadi do rio Mamoriazinho, dentre outras ações.

Francimir

Martins dos Santos trabalha na Reserva Extrativista Ituxi, localizada em

Lábrea (AM). Ele sabe que o uso racional da floresta é útil aos

moradores da reserva. “A gente começou com um grupo pequeno, hoje tem um

grupo bem maior, né? A gente chegou a vender a castanha no começo da

safra desse ano por um valor de R$ 45 a lata. Mas feito o manejo de boas

práticas, ela chegou a R$ 100 a lata no final. O sonho nosso é ver a

floresta em pé, os manejos funcionando para trazer uma fonte de renda.”

Já Magno lembra do aumento na quantidade da pesca do piraracu, peixe conhecido como o bacalhau da Amazônia. “A primeira contagem, em 2009, do pirarucu dos Paumari (indígenas da região) identificou cerca de duzentos e setenta e seis peixes. Mostrou que o ambiente estava extremamente impactado pelas práticas de pesca predatória. A última pesca deles registrada do ano passado foi de mais de sete mil peixes. Hoje esse ano a cota autorizada pelo IBAMA foi de seiscentos e quinze peixes, que é cerca de 30% do total dos peixes adultos contados, né? Monitorados. Então veja que só a cota liberada esse ano de pesca é praticamente duzentos por cento a mais do total de peixes no início”.

.

As cadeias da sociobiodiversidade e a produção agroecológica são modelos de negócios potencialmente mais inclusivos que o agronegócio. Por exemplo, ocupando menos de um quarto das terras usadas para a agricultura no Brasil atualmente, é a agricultura familiar quem mais coloca alimento na mesa e representa 67% dos empregos do setor no país, segundo o último Censo Agropecuário Brasileiro, de 2017.

No entanto, apenas 25% dos recursos do Plano Safra do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vão para os pequenos produtores e apenas 23% da receita da produção nacional fica com este grupo, responsável por empregar cerca de 10 milhões de pessoas.

Dois momentos internacionais importantes, que são a Convenção da Diversidade Biológica e a Conferência de Clima das Nações Unidas chamam a sociedade para refletir sobre os caminhos escolhidos atualmente para o desenvolvimento. “Soluções reais como essas já colocadas em prática por agricultores familiares e povos da floresta precisam ser fomentadas ao lado do fim do desmatamento”, afirma Cristiane.

Puraka e seu povo não destroem a floresta ao seu redor e assim como os demais povos amazônicos, já perceberam há milhares de anos uma necessidade humana comum a todos e povos e culturas. “Quando nós chega numa capital, nós já fica já passando mal, porque aquilo ali já é fora do nosso ritmo. Nós mora aqui tudo tá ventilado, aí nós se sente bem assim, né? O índio se sente bem assim”. Puraka sabe do que fala.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.